La anexión de Crimea por parte de Rusia significó un punto de inflexión en la agenda geopolítica de Vladimir Putin, además del incentivo para dar un golpe de efecto en el orden de Oriente, zona tan estratégica como efervescente del planeta. El imperativo geográfico que resultaba Ucrania para Moscú dio paso a una ambiciosa carrera por recuperar los galones de antaño. Si en 2014 fue la anexión de Crimea, en septiembre del 2015 la guerra en Siria daría al Kremlin la oportunidad de devolver a la potencia eslava a la primera línea de acción.

Ciertamente, Oriente Próximo no sustentaba la prioridad estratégica para Washington ya desde la Administración Obama; éste había centrado su agenda hacia el sudeste asiático, una línea también seguida por el gabinete actual de la Casa Blanca. Esto, sumado a la disfuncionalidad de la burocracia europea, propiciaron que Vladimir Putin se hiciera progresivamente con el compás diplomático, y convirtiera a Rusia en el adalid geopolítico de la región. La guerra en Siria ha resultado ser el escenario más visible de este viraje en Oriente Próximo.

Las relaciones del país más extenso del planeta con Ankara, Teherán o Damasco han mostrado las pautas de una estrategia que abarca todas las aristas de poder, desde la militar hasta la política, sin descuidar, obviamente, la económica; diseñada para bascular la esfera de influencia rusa, tan dependiente sobre sus recursos como envolvente en su diplomacia.

Y es que a pesar de las sanciones impuestas por Occidente a Rusia, el Kremlin ha sabido encontrar un afluente a su economía: el mercado armamentístico ruso ha ampliado su radio de acción notablemente; la venta de misiles antiaéreos S-400 a Turquía es uno de los ejemplos con mayor trasfondo. La nación anatolia forma parte de la OTAN y por ello, presumiblemente, se esperaba cierto alineamiento en cuanto al material bélico.

Como no podía ser de otro modo la permuta en el centro de gravedad de Oriente Próximo ha dejado patente el cambio también en la mesa de negociaciones. Las conversaciones de Astana han sido la demostración diplomática más palpable de este cambio de disposición en la región. A las negociaciones acudieron como actores de peso Irán, Turquía y Rusia, prueba fehaciente del desplazamiento de Occidente a la hora de tratar el presente y el futuro de un país en una zona con histórico peso estratégico. Aún si líderes europeos han estado presentes – a finales de octubre se reunieron Emmanuel Macron y Angela Merkel con VladimirPutin y Recep Tayyip Erdogan en Estambul – a la hora de hablar sobre el panorama sirio, los hechos demuestran que el peso de las conversaciones las lleva Vladimir Putin y su entente regional.

En últimas fechas los puntos calientes del conflicto se centran en la ciudad de Idlib, último bastión de insurgentes contra el régimen, conformados por milicianos sufragados durante años por Ankara del Frente de Liberación Nacional, y yihadistas encabezados por el Hayat Tharir al Sham, grupo vinculado a Al Qaida.

Otra zona en plena disputa es la gobernada por los kurdos quienes, con el apoyo militar de Estados Unidos y con un propicio organigrama político, han desarrollado una zona funcional en el noreste de Siria. De hecho, fue tal su resolución gubernamental lo que llevaría a Turquía a tomar Afrin a principios de este año ante la amenazante profundidad estratégica a la que aspiraba la coalición kurdo-árabe de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) para controlar la zona septentrional del territorio sirio.

En este contexto, Rusia ha sabido sacar partido de las necesidades de cada nación. A Turquía le ha dado su apoyo frente al control regional kurdo; al régimen de Damasco le ha garantizado su perpetuidad en el poder; y a Irán que su mayor escudero regional permanezca al frente del Gobierno. Rusia se ha convertido en el vector diplomático, el actor responsable en unir bajo un nuevo programa geopolítico a naciones con agendas, sobre el papel, incompatibles. El ejemplo más claro se ha visto en Turquía, que durante años de guerra civil siria no ha escatimado en respaldar a los rebeldes, pero que hoy se sienta en la mesa de negociaciones con Rusia e Irán para perfilar el futuro político de Siria con Asad en el poder: Erdogan ha renunciado al interés por derrocar el régimen de Damasco a cambio de yugular las aspiraciones kurdas y reafirmar el poder regional turco, todo ello de la mano de Putin.

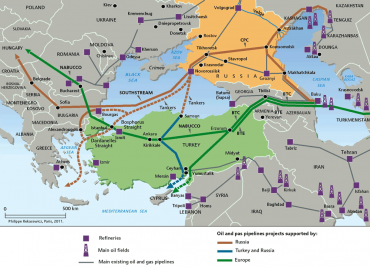

Rusia ha capitalizado la guerra siria para comenzar a cimentar un orden geopolítico en convergencia con las necesidades de Irán, Siria y Turquía. De esta forma Rusia consigue bases permanentes en el Mediterráneo para su poder naval y aéreo en los enclaves de Latakia y Tartus; su apoyo a Assad le garantiza una determinante y mayor cobertura con Irán, que se siente menospreciada por Occidente tras lo sucedido con el pacto nuclear; y encima, el Kremlin gana enteros para mantener el monopolio energético de Europa al granjearse la alianza de Turquía, que planteaba un proyecto energéticos alternativo para dar servicio al Viejo Continente.

En consecuencia de esta posición, Rusia también ha dado un salto de calidad notable tanto en su esfera militar como en su marcado armamentístico, gracias en gran medida de sus nuevos socios y de su cargo como pivote de la región. Desde la llegada al poder de Putin, Moscú ha ido escalando posiciones dentro de los exportadores de armas mundiales hasta convertirse en el segundo mayor proveedor, sólo por detrás de Estados Unidos. Para el gigante euroasiático, este sector funciona en simbiosis con su metabolismo diplomático, empleándolo como pilar en sus aspiraciones geoestratégicas. India y China han sido sus mayores clientes este siglo, cubriendo en torno al 60% de sus ventas, pero en los últimos años a raíz de la guerra en Siria y la volatilidad de la región, Moscú ha visto aumentado tanto sus cifras como sus compradores. En 2017 el país más grande del planeta exportó 6.148 millones de dólares, traduciéndose en el 19,8% de ventas mundiales, según el informe SIPRI; el año anterior las cifras incluso eran más elevadas superando el 21%, ya que alcanzaron 6.937 millones.

El despliegue diplomático ruso coincide con horas tensas en las relaciones de Occidente con Turquía e Irán. El país anatolio se siente más cómodo tratando con un socio que no critica ni condiciona sus posturas al carácter de sus políticas internas. Ni siquiera las fricciones entre sus Gobiernos por temas como Nagorno-Karabaj o el derribo del caza ruso en 2015 han impedido a los líderes de Moscú y Ankara priorizar en el pragmatismo de sus políticas. Por su parte, Irán, que había firmado el pacto nuclear para paralizar la producción de uranio enriquecido a cambio de la posibilidad de dar un giro a su economía con un Gobierno iraní más moderado al frente, ha visto como la Administración Trump deshilachaba un proceso con años de trabajo diplomático a sus espaldas, y tensaba de nuevo las relaciones.

Ante estas circunstancias tanto Teherán como Ankara ven en las condiciones que propone Vladimir Putin una confección geopolítica beneficiosa para sus intereses; una alternativa al orden occidental que atrae a estos capitanes regionales, entre otras razones, por la conformidad con sus respectivas doctrinas internas. Por su parte, Putin ha encontrado en las carencias de la burocracia democrática occidental los argumentos para atraer a su redil a los líderes Turquía e Irán, pero también para reafirmar sus vínculos con Harftar en Libia y al-Sisi en Egipto. Naciones cuyos líderes, además, portan un perfil con más simetrías al del dirigente ruso. La plan de Putin ha sabido vender la determinación de su figura bajo una partitura personalista, ciertamente más familiar en estas naciones orientales.

Rusia ha vertebrado una diplomacia capaz de triangular los intereses de cada actor regional para alinearlos en su programa hegemónico, convirtiendo a cada socio dependiente de sus recursos y su posición; todo ello gracias a posicionarse como epicentro en las relaciones regionales de Oriente Medio. Así es que cada actor ve en Rusia al aliado propicio para alcanzar sus metas más perentorias.

Sin embargo, aún si Rusia ocupa la cabecera de la mesa de negociaciones, el Kremlin debe demostrar su proyección a largo plazo. Si bien es cierto que Rusia ha ganado preponderancia y ha sido actor determinante, su falta de experiencia como regente de la región puede traducirse en incapacidad para gestionar sus funciones más allá del escenario actual. La potencia eslava ha sabido optimizar sus recursos a corto plazo, pero debe evolucionar en su planteamiento si aspira a consolidar su presencia y no ver diluidas sus prerrogativas en un escenario que a partir de ahora va a exigir otro tipo de capacidades.

No hay ningún comentario