Las tácticas y las fórmulas de enfrentamiento han variado. Tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que la información atesora una profundidad de alcance y efecto en las ofensivas que justifica su empleo exponencial como arma de manipulación e influencia de la opinión pública. Se trata de operativos que forman parte de una estrategia híbrida, de la cual Rusia es ejemplo latente – que no el único – de acciones de una determinada morfología bélica. Desde Oriente Próximo a través de la guerra en Siria o la incidencia en Libia, hasta el mundo anglosajón (Estados Unidos y Reino Unido), dónde se puso en jaque el funcionamiento electoral democrático; refrendado con el bloqueo cibernético a Estonia o la injerencia en Ucrania. Ello prueba que en cada escenario se han empleado tácticas adaptadas a la coyuntura y en medida a cada tablero, siempre en consonancia con los intereses geopolíticos del Kremlin. El despliegue y la inversión de Rusia en cada marco estratégico – político, social, económico, comunicativo, cibernético o militar – es la demostración del tipo de recursos que se priorizan en la confrontación en el siglo XXI. Una realidad mutable y multidimensional a la que el país eslavo no ha tardado en adaptarse.

Rusia es una nación inacabada. Siempre sometida a la condición de tener que enfrentar la constante de su desmesurado tamaño y de su particular localización. El hecho de extenderse por dos continentes y estar rodeada por diversidad de fuerzas, a menudo hostiles, forjaron desde Moscú la tendencia a expandirse como modelo de defensa, en búsqueda de profundidad estratégica.

La Iglesia Ortodoxa es hoy en un pilar del Estado y un factor clave en la identidad rusa (Wikipedia)

Tras la Guerra Fría, Rusia amagó hacia una transición con un sistema más transparente, más próximo a los estándares occidentales y con la intención de integrarse en la dinámica de los órganos internacionales. Sin embargo, desde que en el año 2000 Vladimir Putin se alzara como la figura de poder, la Federación rusa ha ido adaptando su propia versión democrática, cristalizando unas bases estatales a partir de una oligarquía fiel al líder y una Iglesia Ortodoxa que ensalza a Rusia como el adalid de la Cristiandad bizantina. Estos pilares han servido como fundamento para gestar una nueva identidad rusa, base de su actual nacionalismo.

La caída de la URSS permitió reconstruir tal identidad basándose en el eslavismo y su tradicionalismo ruso, dando la oportunidad al Kremlin para fomentar una conciencia nacional acorde con las prioridades de la nueva cúpula de poder. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, Rusia ha resurgido como potencia global. Una economía de mercado controlada en última instancia por el Estado a través de multinacionales (Rosneft, Gazprom, Aeroflot, United Aircraft Corporation o Transneft) dirigidas por una oligarquía afín; una cúpula militar fiel al líder; un ideario popular en sintonía con la política exterior intervencionista; y un sistema político autocrático justificado en el fortalecimiento del Estado ruso.

Los sucesos de Ucrania en 2014 supusieron un punto de inflexión, así como una revelación de intenciones, en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. Fue tal el peso de los acontecimientos que el Kremlin consideró pertinente dar un viraje a su talante geopolítico. Aquello que comenzó con la anexión unilateral de Crimea le siguió un plan articulado para reafirmar la posición de Rusia como agente global: Osetia, Siria, Libia, Estonia, el Brexit o las elecciones en Estados Unidos resultan escenarios en los que Rusia ha estado implicada como actor con una agenda estratégica bien definida, de dispositivos coordinados, capaz de realizar ofensivas a medida del contexto.

En el plano bélico, el Kremlin ha estado detrás de las denominadas proxy wars. Tampoco ha reparado en recurrir a la contratación de compañías militares privadas (Grupo Wagner en Siria o Ucrania; Grupo Cosacos en Irak, Cáucaso, Crimea o Afganistán; o E.N.O.T Corp en Donetsk y Luhansk, Tayikistán o Nagorno-Karabaj), como brazos operativos para ocultar la implicación directa del Estado.

La combinación de medios utilizados por la República Federativa Rusa en los en los últimos quince años responde al objetivo de imponer su preponderancia en zonas de conflicto y áreas de interés. La estrategia rusa dista cada vez más del empleo bruto y directo de la fuerza militar; ésta focaliza sus actividades en medios que hoy acarrean el debilitamiento del enemigo sin derivar en guerra abierta.

“Las reglas de la guerra han cambiado. El valor de los medios no militares para lograr los fines políticos y estratégicos no solo se han incrementado, sino que en algunos casos exceden la efectividad de las armas.” (Gerasimov, 2013. El valor de la ciencia en la anticipación).

La manera de conducir su intervención en Ucrania y la anexión de Crimea puso de manifiesto que el Kremlin estaba adoptando una forma particular de gestionar sus intereses geopolíticos. Los sucesos de Estonia en 2007, o un año más tarde en Georgia, concedieron argumentos a tal versatilidad operativa. Desde entonces algunas voces se han referido al planteamiento ruso como un modelo diferenciado para alcanzar los objetivos geopolíticos por medio de una estrategia híbrida, apta para atender toda la gama de escenarios bélicos que el siglo XXI presenta.

“Estos mecanismos rusos constituyen un elemento vital para la doctrina de nueva generación de la guerra, la cual “es principalmente una estrategia de influencia, no de fuerza bruta”, y cuyo primer objetivo es penetrar en la coherencia interna del sistema enemigo”. (CSIS, 2016)

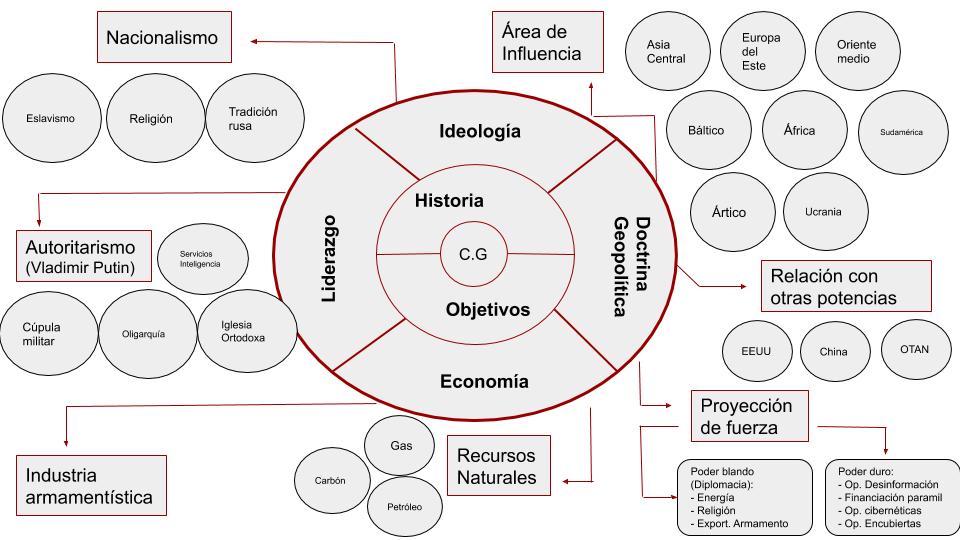

Rusia y sus centros de poder (F: elaboración propia)

– Bloqueo cibernético a una nación: Estonia (2007)

Estonia fue país pionero en Europa en la transición hacia la digitalización. Su Gobierno puso al servicio del ciudadano las herramientas para votar, pagar impuestos o pedir la receta médica desde casa. Aquello que era una progresión para los estonios, desde el Kremlin se vio como una oportunidad para atacar: en 2007, el país báltico sufrió ataques cibernéticos en sus infraestructuras estatales. Organismos públicos (páginas oficiales del Estado) y entidades privadas (los medios de comunicación y la banca) se vieron bloqueados. Una de las tácticas del ciberataque consistió en la sobrecarga de datos: la web del Gobierno estonio solía recibir en torno a 1000 y 1500 visitas diarias, sin embargo, el día de la agresión cibernética se contabilizaron 1000 visitas por segundo: «Reventó el sistema», describía Mikko Maddis, en su momento portavoz de Defensa. También se vieron afectados cajeros para retirar dinero y medios de comunicación, que a raíz del ataque vieron como sus servidores quedaban inutilizados.

El colapso de sus sistemas provocó la inutilización del dimensión digital en uno de los países más telemáticos de Europa. Este acontecimiento representó el primer ataque cibernético a un país, y un marco de acción más para las tácticas de agresión al enemigo.

– El alma de Rusia: Kiev (2014)

Para entender la intervención rusa en Ucrania no sólo se deben ponderar razones geopolíticas. Kiev posee parte de la herencia histórica rusa, como cuna étnica y vínculo lingüístico, razones suficientes – sumada a la lógica geoestratégica – para incidir en que el país permanezca adherido a la órbita rusa.

La anexión unilateral de Crimea supuso un salto estratégico cualitativo para Rusia (Wikipedia)

En 2014 quedaron patentes los límites geopolíticos delineados por el Kremlin al intervenir militarmente en Ucrania oriental, y la posterior anexión de Crimea, a fin de conjurar la amenaza de que Occidente atrajese a Kiev a su órbita. Para Rusia era inadmisible la posibilidad de ver a Ucrania dentro de la Unión Europea o de la Alianza Atlántica; representaba una injerencia orgánica, así como una amenaza estratégica: los países del Báltico o Eslovaquia, Hungría y Polonia, ya dentro de la OTAN, constituían suficiente amenaza. Kiev siempre ha poseído un valor específico para Moscú, suficiente para asumir las consecuencias de su intervención. Ucrania es el último espacio que separa a Rusia de Europa, además de la hermandad y de la importancia económica que supone como puente energético hacia el mayor cliente ruso: los países de la Unión Europea. Asimismo, desde la óptica militar, el distanciamiento de Ucrania habría supuesto la pérdida de la base naval de Sebastabol en Crimea.

Como consecuencia de su intervención en Ucrania, Rusia tuvo que enfrentar las sanciones impuestas por la Unión Europea. Sin embargo, éstas no detuvieron al Kremlin en su objetivo por conservar su influencia en el Este de Ucrania y mantener su salida al Mar Negro.

Ucrania se ha convertido en el teatro de una guerra de múltiples dimensiones. Más allá de la intervención de fuerzas rusas, la incidencia desde Moscú abarca diversos medios no militares que combinan el poder duro y poder blando dentro de la opacidad que la guerra en Ucrania presenta: bloqueos comerciales (energéticos, con la finalización del Nord Stream II) y sanciones económicas, operaciones de desinformación y guerra psicológica, o presiones diplomáticas; junto a infiltración de agentes, fomento de agitaciones sociales, empleo de fuerzas paramilitares o despliegue de destacamentos de Operaciones Especiales.

– Siria como propulsor geopolítico (2015)

El imperativo geoestratégico que representaba Ucrania para el Kremlin dejó a la vista la ambiciosa carrera de Rusia por recuperar los galones de antaño. Si en 2014 fue Ucrania, en septiembre del 2015 la guerra siria daría a la nación eurasiática la oportunidad de recuperar el peso específico de potencia global. El poder aéreo fue una demostración de fuerza, la maquinaria informativa una declaración de alcance, y la presencia indirecta en el terreno la última demostración de complexión operativa. El país árabe se convirtió en un teatro de operaciones prioritario en el que Rusia reafirmó sus credenciales como actor principal mediante despliegues de diversa índole, en convergencia con hábiles maniobras diplomáticas.

Conferencia de Astana. Turquía, Irán y Rusia deciden el futuro de Siria (Wikipedia)

Al hacerse con el compás diplomático, Rusia pudo explotar las conversaciones con fuerzas regionales: sus relaciones con Ankara, Teherán o Damasco mostraron las pautas de una estrategia que abarcaba todas las facetas de poder, desde la militar hasta la política, sin descuidar, obviamente, la económica; diseñada para hacer bascular la esfera de influencia rusa, tan dependiente respecto a sus recursos como envolvente en su diplomacia.

Putin fue el responsable de integrar en un nuevo programa geopolítico a naciones con agendas divergentes: al régimen de Damasco le garantizó su continuidad en el poder, una decisión que, por otra parte, contentó a Irán; mientras que en el lado turco, Erdogan tuvo que renunciar al interés por acabar con el régimen de Damasco a cambio de ver yuguladas las aspiraciones kurdas y de consolidar su poder en la región.

Rusia comenzó a pavimentar un orden geopolítico en la región capaz de satisfacer las necesidades estratégicas de las potencias de la zona. Gracias a ello la nación eslava afianzó sus enclaves en el Mediterráneo de Latakia y Tartus; su apoyo a Assad le concedió mejor relación con Irán, denostada por Occidente; el Kremlin ganó enteros para mantener la preponderancia energética sobre la Unión Europea al granjearse la alianza de Turquía, que posibilitaba un proyecto energético alternativo – Turkish Stream – para dar servicio al Viejo Continente. Y como trasfondo un importante incremento de su mercado armamentístico: un amplio nicho comercial en la zona más efervescente del planeta, y cuyos actores podrían sentirse atraídos ante las oportunidades que Rusia plantea, sin percatarse de la explotación política que Moscú podría forzar en caso de que sus intereses dejaran de confluir.

– Área de influencia: flanco Este de Europa (2017)

El flanco este de Europa con el vector occidental de Rusia es la línea de fricción mejor definida, debido a que es piedra angular de la política exterior rusa en relación a su seguridad frente a la OTAN: el despliegue de Zapad-2017 resultó un dispositivo militar convencional que puede servir de referencia a la fricción y desconfianza entre Europa y Rusia. Maniobras militares como forma de proyección de fuerza y capacidades, que al mismo tiempo representan un ensayo operativo estratégico de fuerzas de combate conjuntas, en un escenario cuya localización evidencia la amenaza que Rusia percibe desde la Alianza Atlántica.

Anuncio de las maniobras de Zapad-2017 (Wikipedia)

Este simulacro sirvió para corregir errores cometidos en escenarios reales como las operaciones en Siria o la guerra en Ucrania. Es así que se focalizó en la mejora concretamente de las capacidades logísticas y la defensa antiaérea (A2/AD), aunque tampoco se escatimó en potenciar las capacidades de la guerra electrónica contra los dispositivos vinculados al teatro de operaciones, el uso de UAVs, o la mejora de la coordinación entre la defensa aérea, la artillería y la guerra electrónica e inteligencia de señales (SIGINT).

A colación de lo expuesto en las maniobras Zapad-2017, los Distritos Militares Sur y Oeste vieron mejoradas sus condiciones con los últimos avances, prueba de que dichos teatros operativos concentran las prioridades estratégicas militares rusas. El flanco occidental ruso es un ejemplo de que el formato convencional bélico continua vigente. Rusia sigue empleando su exhibición de músculo militar como baza geopolítica, a expensas de que en otros escenarios de interés estratégico pueda llegar a hacer uso de otras tácticas menos convencionales.

Este tipo de maniobras ofrece al Kremlin dos ventajas mediáticas: la oportunidad de comprobar la reacción de las sociedades occidentales ante sus acciones y como distracción eficaz respecto a operaciones que Rusia no quiere que atraigan atención.

– Arquitectura de desinformación y dispositivo cibernético ruso

Dentro de la estrategia híbrida rusa por afianzar su posición internacional, es imprescindible atender a cómo los organismos de poder de la nación euroasiática conciben el tratamiento informativo tanto dentro como fuera de sus fronteras. La dirigencia rusa entiende el control del espectro informativo como una vértebra clave de carácter estatal para garantizar la estabilidad de la nación. Del mismo modo, la maquinaria de información está dirigida a influir en la opinión pública internacional.

Actualmente espectros en desarrollo, como la injerencia cibernética y la manipulación informativa, han probado ser marcos de acción prioritarios para las operaciones en la dimisión digital. El bajo coste y el alto potencial de incidencia confieren a tal dimensión una vía a través de la cual el Kremlin puede repercutir en favor de sus intereses geopolíticos.

El mundo digital se ha convertido en otro escenario de confrontación

Tanto la maquinaria de desinformación como las operaciones cibernéticas son maniobras de desestabilización, tácticas heredadas de la era soviética, pero por medio de instrumentos acordes a la era digital. Todo ello, bajo un organigrama en el que los servicios de Inteligencia están entroncados al espectro político. No es casualidad que el poder ruso resida en su disposición de ponderar cada uno de los pilares estratégicos de la nación: desde las grandes empresas controladas por oligarcas, hasta una cúpula de poder que sustenta la capacidad de decisión en el uso de la fuerza o en los dispositivos de influencia.

Rusia ha desarrollado este tipo de estrategia en pos de consolidarse como actor global, mostrando acciones coordinadas y adaptadas a cada escenario. En esta línea, los ataques cibernéticos y los operativos de desinformación han procurado amplio rédito a la agenda geopolítica del país más extenso del planeta. Moscú ha desarrollado unas capacidades que le han dotado de alto grado técnico en la intercepción, el procesamiento y el análisis de datos. Las elecciones de 2016 en Estados Unidos o el Brexit son ejemplos recurrentes. Aquello que los medios y analistas han calificado como trama rusa pone de relieve la suerte de tácticas que Rusia ha adoptado respecto al espacio ciber, probando que sus mecanismos de injerencia abarcan un abanico de maniobras eficaces con el fin último de fortalecer su posición en la órbita internacional.

Los acontecimientos apuntan a la presunta intervención rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Seis agencias de Inteligencia señalaron una operación cibernética ordenada por Moscú a través del hackeo de los ordenadores del Comité Central Demócrata. El objetivo de la intervención buscaba menoscabar el sistema electoral de Estados Unidos y conceder la victoria al candidato republicano Donald Trump, a expensas de debilitar a su adversaria, Hilary Clinton, mediante la filtración de la información robada a través de wikileaks.

La investigación realizada por el Consejo de Inteligencia Nacional también menciona una campaña de desinformación a través de fake news y trolls a través de las redes sociales. En marzo de 2016 las investigaciones daban nombres al apuntar a un grupo denominado Fancy Bear o APT28, vinculado al GRU, el servicio de inteligencia militar ruso. Posteriormente, las agencias estadounidenses señalarían al mismo Servicio ruso como responsable de crear Guccifer 2.0 y una web, DCleaks.com, plataformas desde las que se filtró la información extraída de los correos del Comité Nacional demócrata. No obstante, el informe concluyó que estas operaciones no alteraron el resultado electoral de 2016.

A partir de ese momento, FBI y el Congreso se enfrascaron en una serie de investigaciones para averiguar si la cúpula del entonces candidato Donald Trump y el Gobierno ruso tuvieron algún tipo de vínculo en dicha trama. Mueller, elegido fiscal especial para la investigación, debía averiguar si Trump, excediéndose en sus poderes como presidente, había destituido al director del FBI en aras de obstaculizar el proceso. Tras 22 meses de sondeo, se presentó al Congreso la investigación; Mueller no acusó al mandatario de ser culpable, pero tampoco lo exculpó de los cargos que presuntamente habían dado pie a la investigación.

Si bien la investigación concluyó que no hubo connivencia entre el equipo de Donald Trump y el Gobierno ruso, ello no exculpa a Rusia de su involucración en el operativo cibernético y de desinformación. De hecho, el Comité de Inteligencia del Senado lo describió como “unos niveles de actividad sin precedentes contra la estructura electoral del Estado”. La trama rusa pone de manifiesto que no hay necesidad de declarar ofensivas ni recurrir a la fuerza militar para desestabilizar al enemigo o fortalecer la posición geopolítica propia.

Análisis DAFO de Rusia (F: elaboración propia)

Durante el siglo pasado prevaleció Estados Unidos, en éste se percibirá la competencia entre Washington y Pekín. Esta realidad sitúa a Rusia como el tercer actor, por lo que su relación futura con las dos potencias definirá la dirección del orden mundial venidero.

Rusia no posee los medios para mantener el ritmo a los otros dos colosos, sin embargo, es una nación consolidada que, a diferencia de las otras dos, ha estado presente en la corte de poder mundial de forma continuada los últimos siglos; un crédito histórico capaz de determinar su presencia en determinadas zonas de interés. A ello hay que añadir que Rusia ha priorizado sus objetivos estratégicos a sus intereses económicos, un rasgo que ha definido su diplomacia y su papel en el mundo, y que continuará haciéndolo. No obstante, a pesar de su condición geopolítica actual, Rusia debe encarar sus propias deficiencias y amenazas para dar continuidad a su posición geoestratégica. Conservar la posición preferente supone un desafío para el Kremlin que, además de precisar determinadas capacidades operativas, no puede descuidar el desarrollo tecnológico ni la modernización de sus infraestructuras.

El papel internacional que ha mostrado Rusia en los últimos años es el resultado del uso específico de determinados recursos, así como de una conciencia geopolítica inherente a la concepción rusa en torno a la poder de su nación. Factores a su vez alineados con el nacionalismo actual de su sociedad, que en última instancia han permitido a la autocracia sacar el máximo rédito a la determinación de su líder. Rusia cuenta con el potencial, pero carece de una infraestructura eficiente y músculo económico, hoy únicamente al alcance de China y Estados Unidos. Sin embargo, la determinación, el planteamiento y el liderazgo ruso dan sentido a la estrategia híbrida, que ha permitido al Kremlin confeccionar una fuerza autónoma a escala global.

No hay ningún comentario